科研干货(菌种复苏与传代)| 菌种传代次数必须在五代以内?

发布时间:2024-12-30 浏览次数:8

一、菌种传代次数:经验值还是理论值?

将菌种的传代次数控制在5代以内是一项经过长期实践验证的经验结论。这一指导原则的确立,旨在避免多次传代可能导致菌种遗传特性丧失或者发生变异。这一变异可能影响其在研究和生产中的稳定性和生物活性。

通过限制传代次数至5代以内,可以有效减少遗传变异的风险,从而确保菌种在实验和生产中保持稳定的遗传特性及生物活性。这不仅提升了实验的可靠性,也保障了生产环节的产品质量。严格遵循传代控制要求,不仅是对实验结果的一种保障,也是对菌种长久稳定利用的责任。因此,这一经验值在许多专业领域被广泛认可和应用。

“5代”这一限制既是基于长期微生物学实践经验的总结,也具有一定的理论依据。这一传代次数限制的设立旨在避免由于过多传代导致的菌种退化或遗传变异,从而确保在研究和生产中所使用的菌种保持其稳定的遗传特性和生物活性。

这一数字并非随意制定,而是依托大量实验数据和实践经验,认为5代是一个合理的上限,能够有效维持菌种的稳定性和可靠性。在许多生物技术应用中,遵循这项传代限制已经成为确保实验和生产一致性的重要保障。通过严控传代次数,科学家可以更大程度地确保结果的可重复性和产品的高质量。

二、菌种传代次数必须在5代以内?超过5代是否可行?

根据微生物学常识,菌种的传代次数与其遗传变异率之间存在正相关关系:传代次数越多,变异的风险也就越高。虽然技术上并非完全禁止使用超过5代的菌种,但在超过5代后,菌种的稳定性和可靠性可能会受到挑战,增加意外问题出现的可能性。

只有在经过5代传代后,经过细致检查确认菌种的形态结构、生理生化特性等依然保持不变的情况下,才可考虑继续使用。但即便如此,多个传代在实验过程中仍然被不建议,因为这会显著增加变异和风险的可能性,这在实验及生产中被视为一种风险行为。因此,严格控制菌种传代在5代以内是基于丰富的实践经验总结而来的最佳实践方法,以确保实验和生产流程在准确性和可靠性上保持不变。坚持这一经验法则不仅是在保证实验结果的一致性,更是在规避不必要的研究风险。

三、限制传代次数依据是什么?

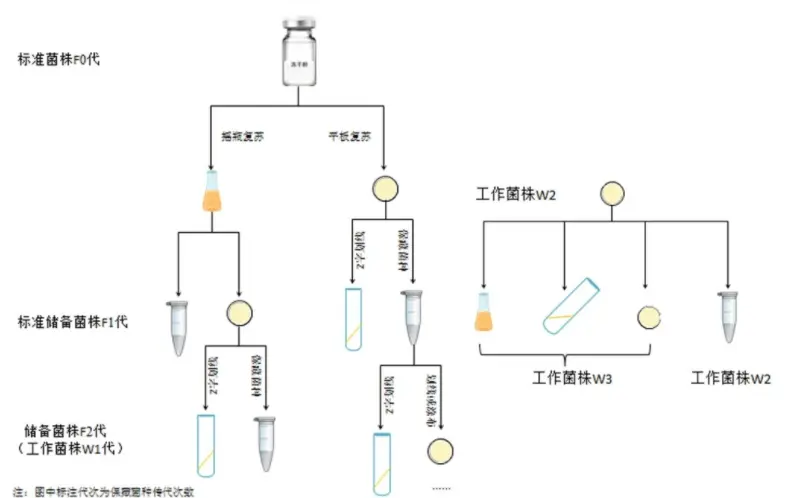

根据《中国药典:2020年版·四部-9203药品微生物实验室质量管理指导原则》,该标准规定,工作菌株的传代次数应严格控制在不超过5代以内。起始代数为从菌种保藏机构获得的标准菌株,计为第0代。这一规定的设置旨在防范多次传代所可能导致的菌种遗传变异风险。

在具体操作中,一次传代被定义为将活的培养物接种到新的微生物生长培养基中进行培养。无论形式如何,任何转种操作均被视为一次传代。为了确保实验结果的准确性和可靠性,实验室在有必要时需对工作菌株的特性和纯度加以确认。

在实践中,标准菌株被视为第0代,而其衍生的标准储备菌株为第1代,随后的储备菌株为第2代(储备菌株亦可作为工作菌株使用)。这意味着,工作菌株的第1代W1实际上相当于第2代菌株。根据“不超过5代”的规定,工作菌株可用的传代代数实际为W1、W2、W3和W4。在此之后,继续传代将会大大增加菌种发生变异的几率,因此不建议进行超限传代。

四、如何妥善保藏菌种?

根据《中国药典:2020年版·四部-9203药品微生物实验室质量管理指导原则》,建议采用低温冷冻干燥、液氮贮存或超低温冷冻(低于-30°C)等方法来保存菌种。这些方法能够有效延长菌种的保存时间,尤其是低于-70°C的冷冻方式或冷冻干燥技术。此外,标准储备菌株可以用于每月或每周一次的转种,以制备工作菌株。

需要特别注意的是,一旦冷冻菌种被解冻并用于制备工作菌株后,不得再重新冷冻或再次使用原冻存管。这是为了确保菌种的稳定性和纯度不会受到不必要的影响。因此,除了严格控制传代次数在5代以内以减少变异风险之外,还必须遵循适当的菌种保存方法,以确保菌种的质量和实验结果的可靠性。

五、实际操作中,如何确认是那一代菌种?

①. 在实际实验室环境中,有些实验室对菌种管理极为严格,而另一些实验室可能显得较为混乱。由于实验的人员频繁更替和菌种的频繁使用,有时会出现难以追踪菌种代数的问题。面对这种普遍现象,我们只能以收到的菌种作为基础,将其视为第0代。

②. 当接收到新的菌种时,我们首先需要进行简单的形态学鉴定以及生理生化特性检测,以评估菌株的活力。如果这些指标没有问题,那么该菌种可以被视为F0,即母代菌种。但需要明确的是,这样的做法并不符合《中国药典》中规定的标准第0代菌种。

③. 这种方法仅作为临时参考,并不适用于严格要求的实验环境。为了确保实验的稳定性和可靠性,还是应尽力遵循规定的实验菌种管理流程,标准化菌种的保存和使用,以避免在传代过程中出现更多不确定性。

六、菌种复苏与传代

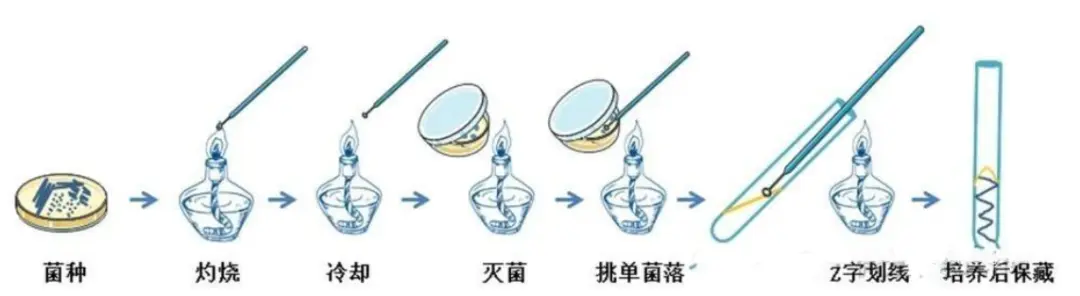

1. 复苏:在无菌环境中打开冷冻干燥菌种管,加入适量的培养液。培养液的选择应根据菌种的特性进行,如细菌使用营养肉汤,白色念珠菌使用沙堡液体培养基,分枝杆菌使用苏通综合液体培养基,而黑曲霉菌则使用麦芽浸膏营养肉汤培养基。通过几次上下吸吹的方式,使菌种充分融化并分散。之后,将菌种悬液适量滴入含有5.0 mL~10.0 mL相应培养液的试管中,并在适宜温度下培养至规定时间。通常条件为36℃±1℃培养18 h~24 h,而黑曲霉菌则需要在30℃±1℃培养42 h~48 h,此过程产出的是第1代培养物。

2. 传代至第2代:利用接种环从第1代培养物中取样,或直接从冷冻保存的菌种管中取出适量菌液或瓷珠,将其划线接种于适合的培养基平板。根据不同的菌种,选择适宜的培养基。例如,细菌使用营养琼脂培养基,白色念珠菌使用沙堡琼脂培养基,分枝杆菌使用改良罗氏培养基或其他专用复合琼脂培养基,黑曲霉菌使用麦芽浸膏琼脂培养基。在适宜温度下培养至规定时间,即为第2代培养物。

3. 传代至第3代:选取第2代培养物中的典型菌落,接种于相应的培养基斜面或平板。培育条件同样依据菌种进行选择。如需可用:细菌使用营养琼脂斜面,白色念珠菌用沙堡琼脂斜面,分枝杆菌则用改良罗氏菌培养基或专用复合琼脂斜面,黑曲霉使用麦芽浸膏琼脂培养基平板。这一过程得到第3代培养物。

4. 传代至第4代:从第3代培养物取样,接种在合适的培养基斜面,在适宜温度下培养,直至达到期望的时间并形成第4代培养物。

5. 传代记录:继续传至所需代数时,需在传代试管上明确标记菌种名称、菌种编号、代数及传代日期等基本信息,以便追踪和管理菌种传代过程的准确性。

文章来源:环凯(官网:huankai.com)转载于“ Dr实验助手 ”公众号;原作者~ 实验轶。

转载声明:本文为转载发布,仅为分享学习目的。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络站点客服删除。